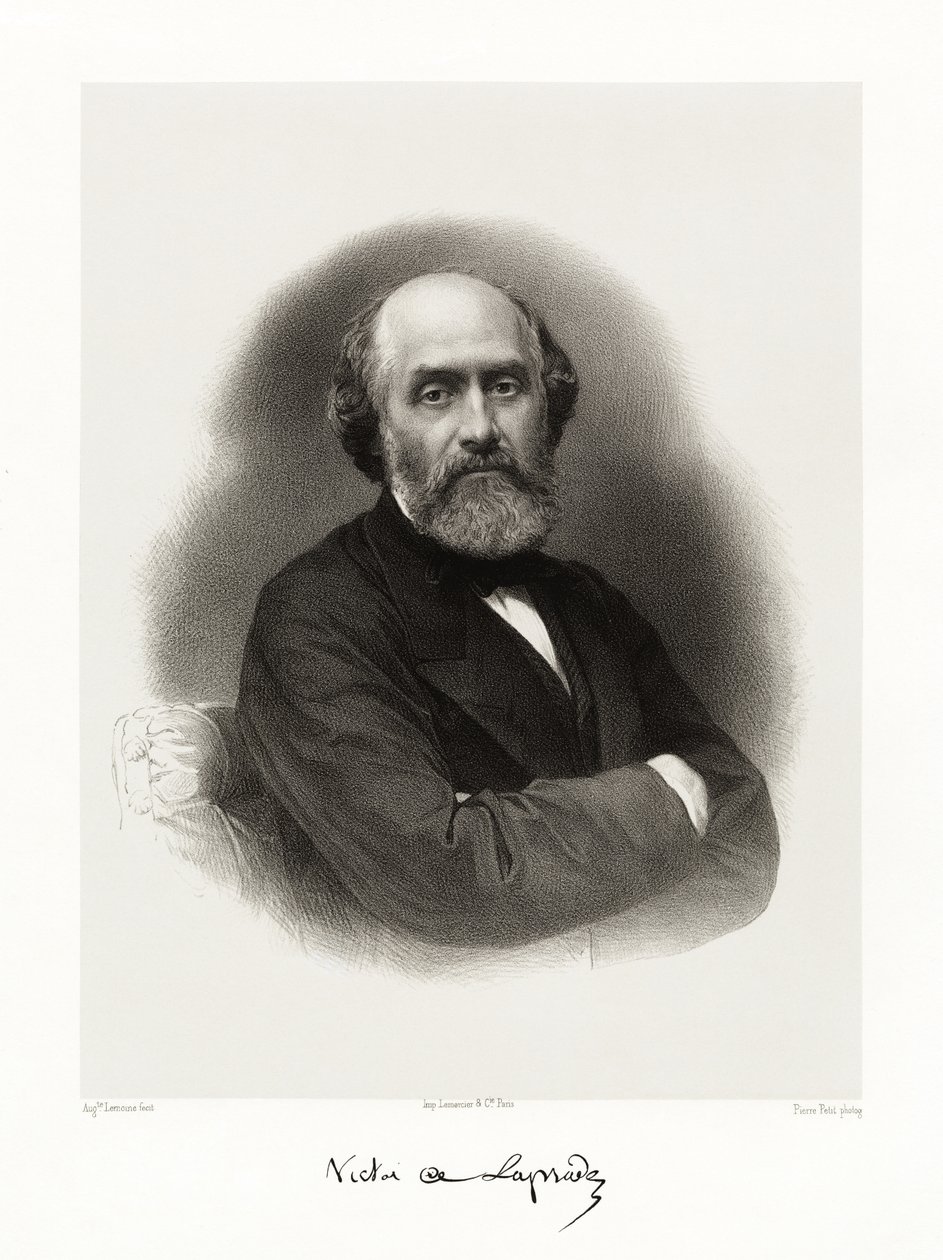

La storia è quasi incredibile: lui aveva trentuno anni, il suo poema Psyché gli aveva attirato i consensi più lusinghieri; il suo volto era di elegante distinzione e portava dalla sua provincia il capitale intatto della giovinezza e dell’entusiasmo. Lei aveva trentacinque anni, principessa autentica, separata dal marito, e si impegnava a giustificare il suo soprannome di bella e gioiosa.

Riteneva Psyché il più bel poema della lingua francese e volle incontrarne l’autore. Si videro, si piacquero e la loro amicizia non si trasformò in amore: Victor de Laprade si limitò per qualche mese a essere il protagonista del salotto della principessa Belgiojoso. Fauriel aveva parlato con entusiasmo di Psyché alla principessa come professore di letterature straniere, apprezzando i versi di Laprade dal punto di vista europeo, e la sua ammirazione era sconfinata.

Riteneva Psyché il più bel poema della lingua francese e volle incontrarne l’autore. Si videro, si piacquero e la loro amicizia non si trasformò in amore: Victor de Laprade si limitò per qualche mese a essere il protagonista del salotto della principessa Belgiojoso. Fauriel aveva parlato con entusiasmo di Psyché alla principessa come professore di letterature straniere, apprezzando i versi di Laprade dal punto di vista europeo, e la sua ammirazione era sconfinata.

«Mi ha dimostrato — scriveva Laprade — e io ero facile da convincere, che

io, con un signore austriaco di cui non ricordo il nome, e due spagnoli, forse Saavedro o

Zorillo, eravamo alla testa di una completa rinnovazione della poesia moderna.»

(Lettera del 22 novembre 1843)

La principessa disdegnava le produzioni romantiche; spirito filosofico prima di tutto, prestava alla poesia un’attenzione mediocre. Per vincere i suoi pregiudizi verso Victor de Laprade, fu necessaria tutta la passione di Fauriel, che le raccomandò un poema che avrebbe soddisfatto i suoi gusti di filosofa e il cui colore antico avrebbe sedotto la sua immaginazione italiana.

La principessa lesse Psyché e condivise l’entusiasmo di Fauriel. Sapendo che il poeta arrivava a Parigi per preparare un secondo volume di versi, desiderò incontrarlo subito. Il 22 novembre 1843, Laprade scriveva al suo amico di Lione, Jean Tisseur:

«Anche se non ho ancora ricevuto i miei abiti dal sarto, la visita è già fatta.

Sarebbero necessarie più pagine per rendervi un po’ del colore locale del luogo. Ci rinuncio per ora.

La principessa non deve avere più di ventotto anni (era nata nel 1808); è bella, di una bellezza un po’ malaticcia e del tutto aristocratica. Quella sera c’erano solo tre o quattro intimi nel suo salotto. La conversazione è facile e ci si sente più a proprio agio che nella minima provinciale con pretese. Domani pranzerò lì in piccolo comitato.»

Laprade entrò presto nel gruppo degli intimi che circondavano la principessa nel famoso salotto di rue du Montparnasse, dove conobbe Mignet, Victor Cousin, Henri

Heine, Fauriel, Augustin Thierry, Villemain. Scrive a Tisseur il 13 dicembre:

«È senza dubbio una delle donne più eminenti del tempo per spirito; è stata anche bella, ancora lo è, ma è malaticcia, come conviene a una principessa di lettere. È della grande famiglia dei Trivulzio di Milano. Durante l’insurrezione d’Italia del 1832, essendo quasi ancora bambina, sebbene sposata, ha nobilmente giocato per la libertà italiana la sua testa prima, poi i grandi beni della sua famiglia.

Iniziò a venire in Francia come rifugiata, senza un soldo, vivendo in una mansarda a Parigi con una sola cameriera, ma in contatto con quanto di più distinto esisteva nella politica e nelle lettere. Dopo sei anni il sequestro dei suoi beni fu revocato; possedeva una grande fortuna di cui faceva nobile uso. Come tutte le donne belle e libere pensatrici, le si attribuivano molti amanti; uno solo era certo ai miei occhi: Mignet. Credo che ora ciò sia diventato semplice amicizia; sarebbe difficile credere che una donna che, da otto anni, vive tra i santi Padri e conosce a memoria Sant’Agostino, Origene, San Tommaso, Sant’Anselmo e molti altri, trovasse molto tempo da dedicare alla galanteria. In ogni caso, ha già prodotto quattro volumi di teologia filosofica, due altri seguiranno, senza contare una traduzione completa di Vico che sta completando. Ciò che è incantevole è che in mezzo a tutto ciò è rimasta totalmente principessa e donna bella.»

Il ritratto è somigliante: tale era Cristina Trivulzio di Belgiojoso, donna per il sesso, uomo per l’ingegno, diceva Victor Cousin.

La sua grande opera, Saggio sulla formazione del dogma cattolico, aveva cominciato ad apparire l’anno precedente.

Laprade vi gustò un cattolicesimo accomodato alla maniera moderna, come quello che il suo amico Blanc Saint-Bonnet aveva sviluppato, tre anni prima, nel suo grande libro Dell’unità spirituale.

« Vuole essere cattolica, scriveva egli, come Blanc lo vuole, ma non lo è più di lui », e aggiungeva: « Abbiamo passato tutta una sera, la domenica, a sterminare l’inferno; è quella la sua idea fissa come per me. »

Due o tre volte per settimana, Laprade era suo ospite.

« Non dà, scriveva egli, né feste, né cene, ma ha ogni giorno due o tre persone a tavola, e resta ogni sera nel suo salone, che, dalle nove a mezzanotte, è attraversato da una moltitudine di gente, politica, letteraria e aristocratica.

Alle undici e mezza, le si porta un magnifico narghilè turco, e dopo che si è preso il tè, ella si stende nella sua poltrona e fuma maestosamente il suo narghilè davanti a tutti; la fine del narghilè è il segnale della ritirata per i più intimi, che aspettano quel momento per partire. »

Nelle riunioni della sera, Laprade vide sfilare le celebrità parigine.

Fu Balzac che gli fece l’impressione più forte; il grande romanziere arrivava dalla Russia; portò la conversazione sui sogni e sviluppò le sue teorie molto originali.

« Vi è veramente, scriveva Laprade, grandi elementi di poesia in quest’uomo, egli è pieno di Swedenborg; si occupa ardentemente di magnetismo. »

Quando era invitato a cena, Laprade arrivava dalla principessa un’ora e mezza in anticipo ed era introdotto nei piccoli appartamenti, nello studio, decorato con mobili in quercia annerita e con quadri della scuola bizantina.

La principessa si era costituita la sua iniziatrice alla letteratura italiana, e in quei tête-à-tête gli traduceva le più belle pagine dei poeti italiani.

Ma il libro, mai, cadde dalle loro mani, e non dissero, come Francesca da Rimini: « E quel giorno non leggemmo più oltre! »

« Vi vedo da qui, scriveva Laprade a Jean Tisseur, dire a voi stesso che ne diventerò innamorato. Ahimè no.

Vi è in queste relazioni familiari un’assenza di civetteria particolare alla donna superiore per lo spirito e la posizione, e di cui le nostre virtuose borghesi non possono farsi un’idea. »

Così dunque, per sua stessa ammissione, Laprade non soppiantò Mignet nel cuore della principessa; il suo ruolo presso di lei fu pressappoco quello di Cousin; ma qui, un legame di poesia sostituiva il legame filosofico, o piuttosto vi si aggiungeva.

Perché la principessa, che non amava la letteratura francese, alla quale rimproverava di mancare di poesia, e che riservava tutta la sua ammirazione per Dante e per Shakespeare, si compiaceva d’aver letto Psyché, e andava ripetendo sotto tutte le forme e facendo confessare a tutto il suo entourage che Laprade aveva scritto il più bel poema della lingua francese.

Il suo entusiasmo si esprimeva in modo molto pittoresco: desiderava che Laprade prendesse una buona infiammazione di petto, tanto aveva paura che Psyché fosse rovinata da un secondo volume.

Fu rassicurata solo il giorno in cui Laprade le portò le bozze delle Odi e Poemi e, confessando a Laprade il suo voto bizzarro, si rallegrava di non tremare più per il suo avvenire.

« Vedo, gli disse, che Psyché non è, come temevo, uno di quegli lampi unici che non presagiscono nulla. »

I suoi adoratori le facevano la corte esaltando le Odi e Poemi: « Forse, scriveva Laprade, ciò non durerà più che un capriccio di bella donna e di principessa, ma intanto ella è disposta a muovere cielo e terra per la mia reputazione. »

Fece ancora meglio: senza avvertire Laprade, interessò in suo favore Villemain, ministro dell’istruzione pubblica, e questi offrì al poeta di scegliere

tra una cattedra universitaria, una pensione, un lavoro, un incoraggiamento, un viaggio ovunque e per qualsiasi scopo, con ottocento franchi al mese di stipendio.

Laprade era apertamente ostile alla monarchia di Luglio.

Così scartò subito la pensione e l’incoraggiamento; ma era della sua dignità accettare una delle altre proposte?

La principessa Belgiojoso gli assicurava che la politica non aveva nulla a che fare nella circostanza, che aveva il diritto di conservare le sue opinioni, e che il ministero voleva soltanto ricompensare un giovane distinto.

Laprade si lasciò convincere e si fermò sull’idea del viaggio.

Propose di andare in Italia alla ricerca dei monumenti scritti della dominazione dei Normanni in Sicilia e nel regno di Napoli.

Ma Villemain si sottrasse e ridusse le sue offerte all’accettazione di una cattedra a Lione.

Laprade subito fu deciso a troncare tutte queste negoziazioni:

« La mia povera principessa, diceva, è orribilmente dispiaciuta della mia decisione e delle tergiversazioni di Villemain, ma è nondimeno un affare concluso. »

(Lettera del 24 marzo.)

Egli tornò a Lione.

Tuttavia la principessa non era donna da restare su un fallimento: pochi mesi più tardi avvertiva Laprade che Villemain accettava il progetto del viaggio, e lo invitava a venire a prendere le istruzioni del ministro.

In attesa, gli offriva l’ospitalità di Port-Marly, dove solo gli intimi avevano accesso.

« Sono stato ricevuto, scriveva egli, il 5 ottobre, con una benevolenza affettuosa, nonostante la mia brusca entrata, con quella calma impassibile che non abbandona mai la dea. È veramente un uomo travestito da donna, e molto più realmente che George Sand e le altre donne virili che ho potuto conoscere.

È veramente un gran carattere, un carattere straordinario, un cuore d’uomo devoto, una ragione calma e fredda da far tremare.

Sono oggi convinto che da parecchi anni, probabilmente a partire dalla sua maternità, le debolezze della donna sono del tutto domate in lei.

Più vado avanti, più vedo un uomo in lei. E poi è una cosa meravigliosa quanto, con tutta la semplicità e la naturalezza del mondo, ella tenga sempre i suoi amici più intimi a distanza dalla donna, e anche un poco dalla principessa. »

A Port-Marly, la grande distrazione erano le passeggiate a cavallo, e spesso Laprade accompagnava la principessa nelle sue corse attraverso i boschi di Saint-Germain; egli l’ammirava, montata su uno stallone arabo nero, avvolta in un’ampia amazzone di raso nero, aperta su una camicia d’uomo con jabot, coperta da una berretta nera: la si sarebbe detta, quando galoppava, un’apparizione fantastica, con la sua vita sottile e flessibile, un po’ curva, che scivolava nei sentieri stretti della foresta.

Si giocava anche molto con il dagherrotipo, a Port-Marly; l’illustre principessa, benché fosse circondata da membri di tutte le accademie, otteneva solo risultati che parvero a Laprade piuttosto mediocri.

Si giocava anche molto con il dagherrotipo, a Port-Marly; l’illustre principessa, benché fosse circondata da membri di tutte le accademie, otteneva solo risultati che parvero a Laprade piuttosto mediocri.

Tuttavia, si lasciò dagherrotipare: « Non è molto nitido ed è scuro, scriveva egli, ma la mia testa prende un grandissimo carattere da quella stessa oscurità; somiglio a un monaco di Ribeira, e con quella modestia che mi caratterizza, sono obbligato a confessare che non vi è, a parte la regina del luogo, una testa d’un’architettura tanto colossale quanto quella. »

(Lettera del 9 ottobre.)

Durante che la principessa lavorava a perfezionarsi nell’arte del dagherrotipo, Laprade riprendeva lo studio dell’italiano.

Il suo maestro, questa volta, fu don Ambrogio, un allegro abate, fratello di latte della principessa e professore di retorica a Milano.

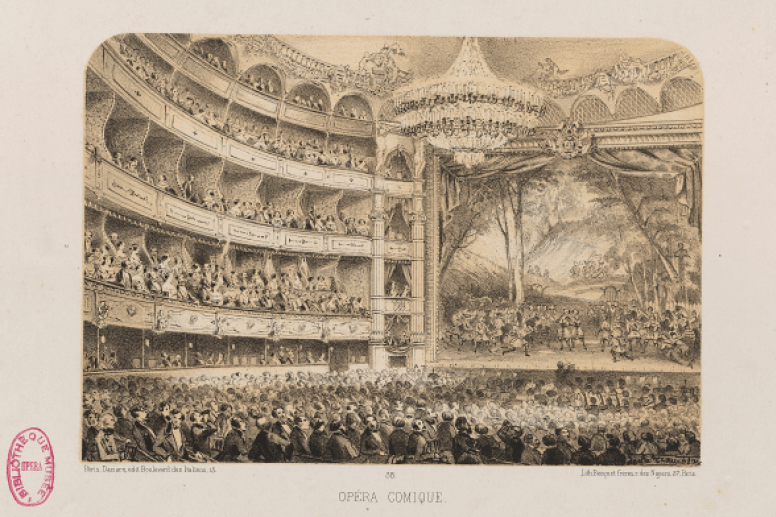

Talvolta la società di Marly veniva a passare la sera a Parigi, si installava in un palco del Les Italiens (Salle Favart, cioè l’attuale Opéra-Comique,

Talvolta la società di Marly veniva a passare la sera a Parigi, si installava in un palco del Les Italiens (Salle Favart, cioè l’attuale Opéra-Comique,

situata in Place Boieldieu, nel 2ᵉ arrondissement di Parigi, vicino a Boulevard des Italiens e Opéra. ndr) e ammirava la voce potente e abile, il gioco vivamente accentuato della Grisi ( Giulia Grisi . ndr . Wikipedia ).

Ma, in definitiva, Laprade contestava l’esattezza dei bollettini inseriti dai piccoli giornali, soprattutto dal Satan, sui piaceri di Marly, e scriveva: « I costumi di Marly sono gravi fino al puritanesimo. »

Tutte le scoperte che Laprade continuava a fare nel carattere della principessa Belgiojoso si riducevano a constatare che ella formava un insieme curioso, strano, contraddittorio, dove le più grandi qualità si affiancavano alle debolezze inerenti alla nostra natura; ciò che dominava in lei era una volontà imperiosa che applicava tanto a possedere sé stessa quanto a governare gli altri.

Laprade non si portava garante che alcuna fantasia amorosa non passasse per il suo cuore, i suoi sensi o il suo cervello, ma era ben sicuro che ella non aveva il minimo progetto sentimentale nei suoi confronti; nella simpatia che gli mostrava, egli vedeva al massimo una vanità da gran dama amante di proteggere, da donna di lettere che teneva salotto e cercava di trattenere nel cerchio della sua influenza un uomo al quale supponeva un avvenire.

Così egli aveva accettato di fare con lei il viaggio in Italia, e scriveva a Jean Tisseur:

« Il viaggio di trecento leghe a tu per tu non è più pericoloso per lei e per me che la giustapposizione, in una biblioteca, di un volume del Dogme catholique con Psyché o Odi e Poemi. »

Disegno di Luigi Bisi – 1840

Tuttavia, quando Laprade partì, negli ultimi giorni di gennaio 1845, era solo, ma doveva ritrovare la principessa Belgiojoso al suo castello di Locate, nei dintorni di Milano.

Vi si installò, in effetti, l’8 febbraio, e, malgrado il suo desiderio di partire per Firenze, dovette prolungarvi il soggiorno.

Diceva della principessa:

« Credo che, in somma, malgrado le occupazioni benefiche e il piacere di troneggiare principescamente, ci si annoi un poco a Locate, e che la società dei vassalli lombardi lasci un po’ rimpiangere quella dei rivoluzionari parigini; in modo che, oltre all’amicizia di cui non dubito, servo un po’ a rompere la monotonia della vita di castello, e non si è disposti a lasciarmi andare così presto. »

D’altronde, conduceva a Locate la vita più confortevole: un equipaggio era a sua disposizione, che lo conduceva a Milano, dove si recava quasi ogni giorno dalle nove del mattino alle quattro o cinque del pomeriggio; oppure si passeggiava a cavallo o in una carrozza a quattro cavalli condotta da due postiglioni in grande livrea, con i colori dei Trivulzio, e attraversava i villaggi in mezzo ai contadini stupiti.

Visitò così, malgrado un piede di neve, il campo di battaglia di Marignano, dove comandava Gian Giacomo Trivulzio, dei Trivulzio l’antenato, il grande uomo, come dice Victor Hugo, Don Silvio, che fu tre volte console di Roma.

Un incidente che mancò poco a finire in tragedia venne a turbare queste “delizie di Capua”: fece una terribile caduta da cavallo.

Era al ritorno di una sfavillante cavalcata organizzata durante le feste di mezza quaresima a Locate:

« Mi sono lanciato al gran trotto, scriveva Laprade quindici giorni dopo l’incidente (13 marzo), alla testa dello squadrone, per essere il primo a scendere da cavallo; è la galanteria francese che mi ha perduto — volevo ricevere nella mia mano sinistra il piede grazioso di una coppia di bei occhi neri di cui mi ero costituito il cavaliere servente. »

Il cavallo scivolò con entrambe le zampe anteriori sulle lastre che bordavano i muri del castello e vi si abbatté bruscamente sul collo e sul petto; il cavaliere, lanciato al di sopra della testa del cavallo, cadde, le gambe in aria, raschiando il muro, su una lastra di granito.

Fortunatamente il suo cappello si schiacciò sotto la sua testa e impedì che il cranio fosse fracassato; logicamente avrebbe dovuto anche rompersi i reni, le braccia e le gambe; « ma pare, dice Laprade, che il poeta elegiaco sia il più duro di tutti gli animali: mi sono rialzato con le ossa intere, solo la mia bozza dell’idealità era ricoperta da un’altra bozza grande come un uovo. »

La commozione era stata violenta; per far circolare il sangue, Laprade pensò di camminare a grandi passi e di passare la serata danzando; il giorno seguente fu la volta delle sanguisughe e delle vesciche, che non poterono, per parecchi giorni, dissipare un mal di testa persistente.

Così le riflessioni che il riposo forzato teneva nello spirito di Laprade erano oscure; arrivava fino a rimpiangere quella vita di castello, pericolosa per il suo stesso lusso:

« Vivo da sei settimane, scriveva, come se avessi centomila lire di rendita, ed è una cattiva abitudine. »

Si curava al meglio, per fuggire al più presto il castello nefasto; i medici di Milano non cessavano di ripetergli che nessuna complicazione sarebbe sopravvenuta; benché sentisse ancora un disturbo nella vista e un impaccio nei movimenti degli arti, lasciò Locate:

« Vi ero, scriveva, circondato da molta benevolenza; prendendo il carattere della principessa come è, vi è tuttavia di che affezionarsi. »

Si trascinò attraverso Piacenza, Parma, Reggio, Modena e Bologna, e arrivò infine a Firenze, alla fine del mese di marzo 1845.

Da Firenze raggiungeva Roma; ma il 17 maggio sbarcava a Marsiglia, perché, malgrado il tempo trascorso, i rimedi, il cambiamento di luoghi, la vita attiva e distratta, era, due mesi dopo la caduta di Locate, esattamente nello stesso stato.

La prudenza gli comandava di evitare, in tale condizione, le forti calure di Napoli e di non sprecare così la parte più piacevole del suo viaggio.

In luglio, era a Vichy, e la principessa Belgiojoso, avvertita del suo ritorno in Francia, gli scriveva e attribuiva a qualche Armida lionese quella partenza precipitosa; non voleva credere che potesse essere malato, benché fosse mancato poco che si uccidesse sotto i suoi occhi.

Così si scioglieva questa avventura, dove il cuore non fu interessato, dove solo la vanità del poeta poté trovare qualche soddisfazione, ma dove la sua borsa mancò poco fosse seriamente danneggiata.

Perché Salvandy, il nuovo ministro dell’istruzione pubblica, avvertito del ritorno di Laprade, che a suo giudizio non aveva sufficientemente corso in Italia dietro la casa d’Angiò, non voleva pagare l’intero importo della missione.

« Ciò che vi sarebbe d’un po’ strano, esclamava Laprade, è che il trimestre attuale non mi fosse pagato, mentre è già speso; ciò mi irriterebbe; ma vi assicuro che, fosse pure nella valle di Giosafat, il signor de Salvandy regolerebbe quel conto là con me. »

Sotto le sue apparenze di malaticcio, Laprade era un forte.

Non perse tempo a lamentarsi, e diceva a Tisseur: « Ciò che vi è di più piccante in tutto questo è che mi sarò compromesso fino a un certo punto col governo, e che ne sarò per i miei soldi. Sia lodato Dio! Quindici giorni senza mal di testa, e a dieci buoni versi ciascuno, mi faranno dimenticare tutto ciò! »

17 settembre 1912 – Camille Latreille

( per informazioni aggiuntive riguardardo a questa articolo, scrivetemi: sandro@cristinabelgiojoso.it )